2024年3月17日至20日,英国社会科学院院士、英国伯明翰大学应用语言学教授Jeannette Littlemore女士应邀访问我校并开展校级“海外名师”暨高级翻译学院建院20周年系列讲座。本次系列讲座由高翻学院陈朗教授主持,共分为4场,主题涵盖跨文化视角探讨人类与机器的创意隐喻生成机制、多模态广告中的隐喻与转喻创新应用,以及不同社群和生活领域中的隐喻使用差异。此外,3月21日Littlemore教授围绕本次系列讲座内容特别举办了一场学术咨询会,为与会者系统解析知识难点并开展互动答疑。此次学术活动气氛轻松热烈,学生通过数个鲜活、生动的语言案例以及深入浅出的分析,感受到隐喻、转喻以及认知语言学在社会生活中的广泛应用,于其中体会到将兴趣、日常观察与体验融入严谨科学研究、并由此能为社会和环境的发展提供切实服务和指导的乐趣、价值和意义。

Jeannette Littlemore教授

第一讲主题:Creative metaphors produced by humans and machines: Why are they used and what makes them work?

2025年3月17日下午,第一讲讲座内容主要围绕语言修辞,聚焦于创意隐喻和联觉现象。

讲座伊始,Littlemore教授通过生动的实例引入了隐喻的基本概念,通过列举女性对癌症经历的描述及其他实例中所采用的隐喻手法,引出了情绪与创造性隐喻之间的关系——人们描述自己的情绪性经历时倾向于使用隐喻手法。接着,Littlemore教授引用了其同事关于创造性隐喻的调查结果,表明在人们处于负面情绪状态时,更倾向于运用创意隐喻来表达内心感受,例如 “Pickled beets taste like death.” 这类表达,不仅生动地传递了强烈的主观感受,还展现了创意隐喻在情感宣泄和语言创新方面的重要作用。同时,对不同类型创意隐喻的分析以及人们对创意隐喻的反应研究,也揭示了创意隐喻在语言交际中的实际效果和意义。Littlemore教授还列举了隐喻与夸张结合的语句 “We’re like in kindergarten...We’re still on liquids; I’m not sure we’ve got to solid foods yet.”,为听众打开了认识隐喻的多元窗口。

Jeannette Littlemore教授在讲座现场

在联觉(Synaesthesia)这一独特的研究维度上,Littlemore教授详细阐述了联觉者在语言理解和表达上的显著特征。她指出,联觉者对某些语言表达的理解更为 “字面化”,例如 “The sound of fingernails on the chalkboard set my teeth on edge.” 这类表述,在联觉者的感知中可能具有更直接的体验。此外,联觉者在艺术、语言和音乐等创造性领域表现出明显优势。讲座中,Littlemore教授通过丰富的案例和互动环节,让听众切实感受到联觉现象在语言中的体现,如联觉者对声音、颜色、味道等感官信息的融合与独特描述,展示了联觉现象如何影响语言的创造性和表达方式。

第二讲主题:Cross-cultural variation in figurative language production and comprehension: opportunities and challenges for language students and translators

2025年3月19日下午,第二场讲座主要围绕语言修辞学展开,聚焦英汉语言与交流差异。

讲座伊始,Littlemore教授以“Juliet is the Sun”引出了隐喻和转喻的概念,并进一步探讨了创造性隐喻及创造性转喻的使用及其原因。Littlemore教授以她的研究结果为例,指出第一语言和第二语言学习中对于隐喻的认知有所差别——第一语言语境中,实验参与者能够轻松捕捉到具有隐喻意义话语的多重含义;而在第二语言语境中,实验参与者则更倾向于捕捉话语的隐喻层面意义。随后,她展示了不同语言水平学生在使用隐喻时的实例,并分析了不同语言环境下人们在理解隐喻含义时所面临的挑战。讲到转喻(Metonymy)部分,Littlemore教授列举了一些常见实例,让听众直观感受到转喻在语言表达中的应用。同时,她通过分析转喻名词“the Suits”和“an anorak”的不同理解度,揭示了语言理解的复杂性。

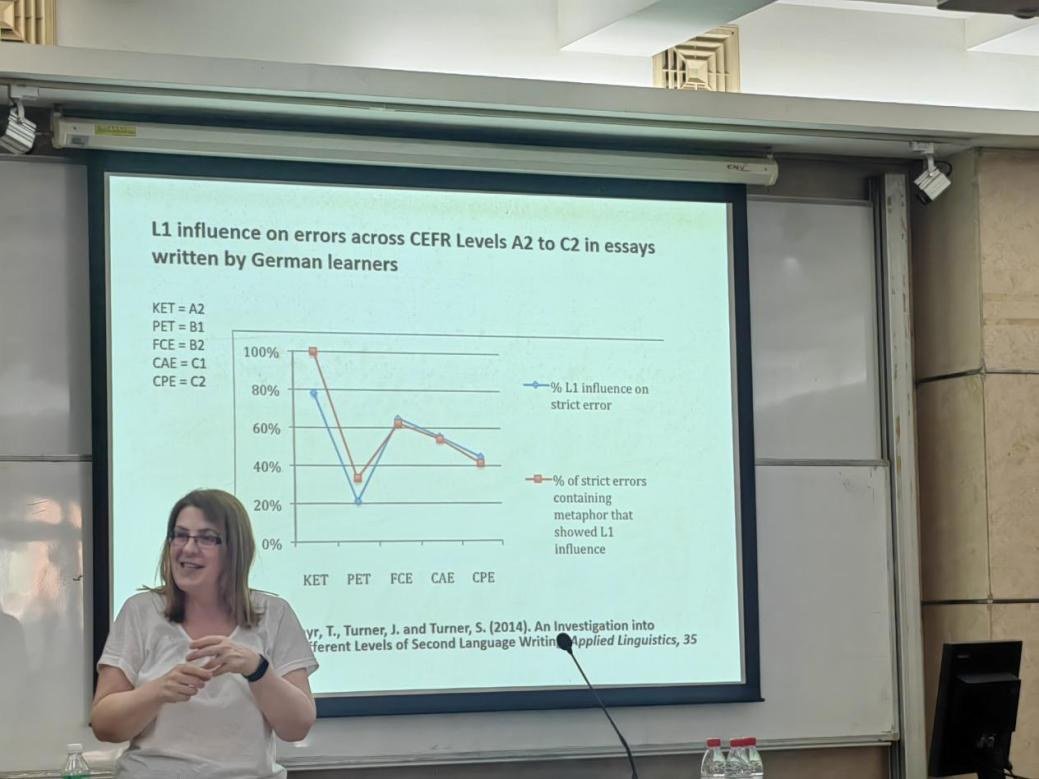

在深入探讨语言学习的过程中,Littlemore教授通过实证研究数据,系统阐释了德语学习者写作能力的发展规律。她基于欧洲语言共同参考框架(CEFR)的分级标准,量化分析了母语迁移对写作错误的具体影响,并揭示了不同CEFR等级下隐喻类错误占比的阶段性变化规律,为跨语言认知研究提供了量化分析新范式。随后,Littlemore教授结合具体案例,解析了如何通过系统性隐喻教学法建构英语课堂教学模型,引发了与会老师和学生对语言认知理论与教学实践融合路径的热烈讨论。

Jeannette Littlemore教授在讲座现场

此外,Littlemore教授还对比了英汉语言的差异,指出两种语言在思维表达、时间观念和交际习惯上存在鲜明区别。例如,英语常用“头脑”(the head)象征理性思维,中文则倾向以“心”(the heart)为核心表达智慧;在时间认知上,英语使用者更习惯将未来视为“前方”,而汉语的时间表述更为多维。在日常交流中,中文母语者倾向于在说话前通过手势铺垫内容,而英语使用者则更多在表达观点或反对意见时同步使用手势来强调。此外,两种语言的信息组织方向也形成镜像——英语从左到右推进重点,中文常从右到左构建语境。这些发现生动展示了语言背后的文化认知差异,有助于学习者更深入理解跨文化交流中的潜在挑战。

第三讲主题:Creative Uses of Metaphor and Metonymy in Multimodal Advertising in Cross-Cultural Contexts

2025年3月20日上午,第三场讲座主要围绕跨文化语境中隐喻与转喻的多模态广告创新应用展开,聚焦修辞手法对消费者认知神经的激活机制及其在品牌价值构建中的跨文化适配策略。

讲座中,Littlemore教授系统阐释了隐喻与转喻在广告创意中的认知效能:通过解析多模态广告案例的受众反馈,揭示隐喻与转喻修辞策略对品牌识别度、记忆留存及消费决策的差异化影响机制。基于认知神经科学实验数据,她指出隐喻通过激活大脑前额叶皮层引发情感共鸣,而转喻则借助颞顶联合区强化逻辑关联。二者的协同作用可以显著提升广告信息的情绪感染力与概念具象化程度。为进一步验证这些理论,Littlemore教授现场组织了分组实验,让听众身临其境地体验修辞手法如何微妙的影响判断倾向。最后,她以“Umbrella”经典广告为例,演示了如何通过隐喻与转喻修辞适配提升广告的易懂性与传播效能。

Jeannette Littlemore教授在讲座现场

Jeannette Littlemore教授在讲座现场与同学们互动

第四讲主题:Variation in the Use of Metaphor: Different discourse communities and different walks of life

2025年3月20日下午,第四场讲座主要围绕隐喻使用的群体差异与功能演化展开,聚焦不同话语共同体中隐喻、转喻及委婉语的多模态交际策略及其社会文化认知壁垒。

Jeannette Littlemore教授

讲座伊始,Littlemore教授列举了三个不同的话语场景,包括托儿所、儿童足球俱乐部以及学术性场景,生动地展示了不同修辞手法在不同话语共同体(discourse communities)中的创造性使用及其社会文化意义。

在针对托儿所的研究中,Littlemore教授发现托儿所的工作人员会对不同的人群使用不同的隐喻语言。与熟悉的同事沟通时,他们会更频繁地使用转喻;与孩子沟通时,更多采用拟人手法;与家长沟通时,则更多使用委婉语;而对于新入职的员工,老员工会通过放慢语速和重复等手段帮助新员工熟悉话语共同体内部的隐喻语言,但通常并不会解释其具体含义。

当谈及儿童足球俱乐部相关的研究时,Littlemore教授发现隐喻语言经常被用于描述球员位置、动作等信息,并被话语共同体内部成员广泛使用。但此类隐喻语言需要大量背景知识支撑,在研究案例中,普通儿童只能明确解释47%的隐喻语言,而有一定背景知识的儿童则能解释70%的隐喻语言。足球运动内部的隐喻语言可以作为一种对外传播英语的有效方式。

针对学术性场景,Littlemore教授以一位国际发展讲师对不同人群解释管理理论时的差异为例,为大家讲解了其在不同情况下对隐喻和肢体语言的使用差异。通过对照观察得出以下结论:肢体语言会增强语言的隐喻性,有时甚至会增加语言中不存在的隐喻。例如,对于英语为母语人士,讲师的肢体语言以评价功能为主,而对于英语为非母语人士,肢体语言则以教学功能为主。此外,在与话语共同体内外的人士交流时,讲师使用的隐喻语言集中出现的位置也不同:对内部人员,隐喻语言集中出现于演讲开端,而对外部人员,则更多出现于演讲的中后部分。

讲座结束后的合影

学术咨询会

2025年3月21日上午,Littlemore教授在白云山校区第四教学楼412举办了一场学术咨询会,吸引了校内众多学者的积极参与。

咨询会中与会者踊跃提问并热烈讨论,话题包括隐喻的创造性使用与语义距离的关联性、隐喻创造力的矢量距离模型与人工评分的相关性、跨语言的感官隐喻和语义对齐、定义和测量隐喻创造性方面的挑战、建立中性隐喻的困难和评价语言的标准、区分显性和隐性评价的复杂性、大语言模型在理解语境方面的局限性等。

针对隐喻在污名化群体中的负面作用的话题,Littlemore 教授呼吁学界积极发声,通过媒体评论、学术研究等方式抵制此类语言暴力,推动隐喻研究服务社会正义。她提到,隐喻的识别具有语境依赖性,未来研究需结合行为实验、神经科学及语料库分析等多方法,深入探索其认知本质。

此外,Littlemore 教授鼓励学生保持自信,勇于提出创新观点,并通过参加国际会议、邮件交流等方式与全球学者建立联系。她强调,隐喻研究正处于“十字路口”,新一代学者应借助多重验证方法以及在研究方法上保持与时俱进、开放交融,才能为研究问题不断注入新的活力。

Jeannette Littlemore教授(右5)与我院师生合影

Jeannette Littlemore教授长期从事认知语言学、语言教育、跨文化沟通、话语分析及文化语言学领域研究。作为国际隐喻与应用学会创始人之一及现任主席,她持续推动应用语言学与二语习得、认知语言学与心理语言学、社会语言学、符号学和修辞学等领域的研究发展,主持ESRC、EU、The British Council以及西班牙、德国等多国学术项目。已出版6部学术专著及编著,在应用语言学、认知语言学等SSCI期刊发表论文数百篇,曾任多家领域内权威期刊主编及副主编。其学术生涯始于二语习得与应用语言学研究,后拓展至认知语言学、应用语言学及话语研究的跨学科界面探索,是近十年来在隐喻的应用语言学研究与自然语境隐喻分析领域成果最系统、最丰硕的国际学者之一。其研究团队聚焦真实语料中的隐喻现象,涵盖教育、政治、商业、经济、科学、建筑、艺术、健康、疾病、女性及弱势群体等多元主题,研究语料覆盖课堂教学、学术讲座、商业期刊、财经报道、新闻评论等多模态话语文本,涉及学术期刊与大众媒体等多种体裁。

文字、图片 | 马晓婷、于子寒、杨舒婷、周智坤、赵宇浩

初审 | 陈芊荟

复审 | 王丹

终审 | 李政鸿